« En Italie, où la production capitaliste s’est développée plus tôt qu’ailleurs, le féodalisme a également disparu plus tôt. Les serfs y furent donc émancipés de fait avant d’avoir eu le temps de s’assurer d’anciens droits de prescription sur les terres qu’ils possédaient. Une bonne partie de ces prolétaires, libres et légers comme l’air, affluaient aux villes léguées pour la plupart par l’Empire romain et que les seigneurs avaient eu de bonne heure préférées comme lieux de séjour. Quand les grands changements survenus vers la fin du XVe siècle dans le marché universel dépouillèrent l’Italie septentrionale de la suprématie commerciale et amenèrent le déclin des manufactures, il se produisit un mouvement en sens contraire. Les ouvriers des villes furent en masse refoulé dans les campagnes, où dès lors la petite culture, exécutée à la façon du jardinage, prit un essor sans précédent ». K.M. Capital, Livre I, note page 681, Edition Sociales 1976, 1982.

Sans vouloir être pédant en partant de cette citation de Marx, nous considérons qu’il est important d’analyser la crise, pour rompre dès à présent avec un tabou au sein de la gauche sur un prétendu retard du mode de production capitaliste en Italie. C’est ainsi, qu’aujourd’hui encore, on analyse la crise en Italie, en considérant que certaines organisations sociales seraient un héritage du passé et non comme des éléments structurels et intégrés dans l’économie politique actuelle. Nous pensons, par exemple à l’économie criminelle (mafia, camorra, ‘ndrangheta), que l’on considère comme parasitaire par rapport à une économie productive saine, une estimation qui ne prend pas en compte le niveau d’intégration de ces différents éléments.

Nous voulons aborder cette question, comme nous le verrons plus loin, car il y a de la part des défenseurs de l’économie politique de gauche la tentative d’introduire une apparente contradiction entre la finance et la production.

Le système indutriel italien d’après-guerre s’était développé dans la production de biens de consommation durables et, en particulier, dans la construction automobiles et l’électroménager à bas coûts, ainsi que dans les biens d’investissement, en particulier, dans le bâtiment. L’industrie a été largement soutenue par l’investissement public. Après les années 50 nous avons connu le boom grâces aux exportations, accéléré par la constitution de l’Union douanière avec les autres pays européens, par le MCE (le Marché commun Européen), et par l’expansion de la demande interne de ces mêmes biens.

A partir de la moitié de années 70, le processus de crise interrompt le mécanisme de croissance mis en oeuvre depuis la fin de la guerre dans les principales économies au moyen de l’économie mixte. Depuis les années 30, l’économie mixte avait assuré un rôle principal dans le développement des conditions permettant la poursuite de l’accumulation, intervenant dans ce cycle d’accumulation du capital sous diverses formes, allant du modèle américain au modèle russe, du stalinisme à la droite fasciste, jusqu’à la démocratie de l’après-guerre.

En Italie, la crise des années 70 met en branle un gigantesque mécanisme qui rend obsolète le système sur lequel reposait la croissance et le développement économique basé sur l’autonomie des Services Publics (IRI, enti pubblici autonomi) ouvrant une période d’inflation galopante et une croissance de la dette publique.

La restructuration de l’industrie lourde qui s’ensuivra marquera la fin d’un modèle de développement qui s’est heurté aux limites du capitalisme subventionné par les politiques keynésiennes.

On peut voir dans cette restructuration une réaction du capital face à la lutte ouvrière qui s’était développée dans cette période ; cependant, on ne peut expliquer par ce seul aspect la transition du cycle d’accumulation du capital aux événements ultérieurs. La capacité de modifier le soi-disant « plan du capital », pour utiliser une formule qui ne nous est pas chère mais tellement en vogue ces années là en Italie, s’inscrit dans les conditions générales où se manifeste la crise, bousculant un modèle de développement du capital et avec lui les conflits de classes liés à cette période.

En d’autres termes, nous ne pensons pas que la crise d’accumulation du capital, à partir des années 70, soit directement liée au développement de la lutte des classes lors des années précédentes, et la restructuration qui s’en est suivie n’était pas une simple réaction du capital aux conflits entre les classes.

Nous ne voulons pas minimiser cet important cycle de lutte, mais il est nécessaire de le voir comme une expérience directe de milliers de prolétaires en lutte plutôt que de l’ériger en mythe idéologique.

Nous soutenons le jugement posthume de Marx sur la Commune de Paris : « La révolte d’une seule cité, dans des conditions exceptionnelles, avec une population qui n’était pas -et ne pouvait pas être- socialiste. Avec un peu de bon sens, il aurait été possible de trouver un compromis favorable aux communards. Mais on ne pouvait rien faire de plus ». K .M., Lettre à Nieuwenhuis 1881. (Traduit par moi).

La contre-tendance, qui se fera sentir par la suite, sera la rentabilité des petites et moyennes entreprises, qui deviennent alors l’épine dorsale de toute l’économie italienne. Nous sommes dans la prétendue période du « small is beautiful ». Face à la réduction des grands centres industriels, la main-d’œuvre est alors en partie réabsorbée par les entreprises publiques (augmentation de la dette publique), et l’on mettra en vedette les entrepreneurs virtuoses et innovateurs se passant de l’investissement public. Le « small is beautiful » dominera la scène italienne pendant une vingtaine d’années. Toutefois, dès sa constitution, un tel modèle exprimait plus une capacité d’adaptation qu’un stimulant pour l’accumulation, marginalisant inévitablement le rôle du capitalisme italien par rapport à celui des États-Unis, du Japon et à d’autres États européens.

Celui qui voit avec la fin de de la grande industrie en Italie une modification du syndicat, avant, d’opposition et maintenant de gestion, ne peut saisir la vrai dynamique syndicale. Il est normal qu’avec la fin des grandes concentrations industrielles classiques, la morphologie du syndicat se modifie, par l’augmentation importante des pensionnés et des employés des services publics, et par l’augmentation des services (caf, patronati ecc…), sans changer sa fonction. L’idée qu’il pourrait exister un syndicat antagoniste, une organisation qui existerait en dehors des processus historiques déterminant les rapports de force entre les classes est une vision idéaliste. Le développement et l’extension des conseils de fabriques à la fin des années 60 en Italie démontra précisément, comme il est tant de fois advenu dans l’histoire, que chaque fois que les luttes des salariés dépassaient un certain niveau d’ampleur et d ‘intensité, elles devaient tendre à mettre en place les formes adéquates à la nature de la classe et au degré de socialisation du processus de production. Le déclin des soviets russes, organes fonctionnant pendant les six premier mois de la révolution fut causé essentiellement par le recul de la participation des masses, c’est-à-dire de la fin du processus de généralisation des nouveaux rapports sociaux, qui peuvent se développer même quant on ne modifie pas les rapports de production, même si leur pouvoir de rupture est certainement plus limité.

Quel que soit le syndicat, il doit se soumettre aux lois du marché et aux fluctuations de l’accumulation de capitaux (la seule et authentique variable indépendante) sous peine d’être mis hors jeu par les travailleurs eux-mêmes. On voit dans ce sens la différence entre une lutte économique-politique et une lutte qui rompt avec l’économie politique, dont la différence n’ est pas dans la forme mais dans l’être, dans la dynamique de la lutte des classes elle-même, dans la capacité de générer de nouveaux rapports sociaux. Dans ce sens, l’évaluation du succès d’une lutte peut être inversée, parce que le prolétariat est élément du capital et seulement quand il rompt son lien avec celui-ci en développant de nouveaux rapports sociaux (le mythe de l’Etat social, de la distribution équitable, etc.., ces derniers éléments n’ont rien à voir avec la critique de l’économie politique mais sont, par divers aspects, des moteurs pour de nouveaux cycles d’accumulation). Cela ne veut pas dire que ces luttes sont inutiles, mais il faut comprendre les mécanismes de rupture ou d’intégration qu’elles créent lors des confrontations avec le capital.

Tout cela bien exposé, on vit dans la dévaluation de la lire un moteur de la croissance qui permit une grande redistribution des profits, sans pour autant annuler les mécanismes des crises d’accumulation. D’autre part, une bonne partie de la force de travail dans ce secteur fut constituée d’une masse de précaires autochtones et d’immigrés.

La compression du salaire dans ces années provoqua une certaine augmentation du taux de profit, mais cela ne raviva pas l’accumulation. La croissance vertigineuse de la dette dans les années 70/80 pouvait être perçue, en premier lieu, comme un transfert d’argent en faveur des grands groupes financiers, ensuite, en faveur des classes intermédiaires en possession de capitaux, débouchant sur une une lutte de plus en plus âpre entre les différents groupes sociaux désireux de maintenir les intérêts déjà obtenus. L’apparition fulgurante de la Ligue du Nord au début des années 90 a été due à ce mécanisme, favorisée aussi par une situation difficile des travailleurs, dont une partie bénéficiaient d’une relative redistribution au niveau salarial, mais qui, en réalité, augmentait la division et la concurrence entre les travailleurs et dans leur ensemble.

Toutefois, les difficultés systémiques persistèrent et furent seulement postposées. Aujourd’hui, et ce n’est pas si paradoxal que cela, les vertus du « small is beautiful » en viennent à être considérées, par les mêmes apologistes du passé, comme la limite du système, sans tenir compte, ni hier ni aujourd’hui, du processus de la crise en cours.

Ce « monde » politique voyait en Berlusconi son chef de fil et,comme toujours, la gauche transformait un un témoignage de faiblesse en un obstacle insurmontable. La gauche s’opposa à Belusconi en remettant sur pied toute la propagande antifascite et démocratique à tel point qu’on pourrait paraphraser Bordiga : le pire produit de l’antiberlusconisme a été l’antiberlusconisme. L’apparente puissance de Berlusconi, son contrôle sur la TV, son omnipotence, sont lentement en train de fondre comme neige au soleil, face aux secousses telluriques de la crise, il apparaît comme un vieux satrape. La gauche continue pourtant à le décrire comme le responsable de la crise, ne tirant aucunes leçons des erreurs du passé. C’est trop d’honneur pour le dernier défenseur des b-movie érotiques à italienne.

La crise éclate lors de l’été 2008 en rendant évidentes les contradictions accumulées depuis les années 70, et touchant tous les aspects du mode de production capitaliste. L’importance de cette crise, la plus violente et la plus générale depuis celle de 1929, dépend principalement de l’extension et de la profondeur de ces contradictions. Les déflagrations actuelles, en fait, ne sont que l’onde longue de cette crise internationale du système capitaliste débutant dans les années 1974-75. Sa portée planétaire plonge ses racines dans des temps désormais lointains. C’est en fait la même crise liée à la réduction du taux d’accumulation, l’unique responsable de l’effondrement économique en cours. Cela a accéléré au cours des ans, de façon incroyable, les pratiques spéculatives. Mais quels sont les indices de la crise ? Chute de la production industrielle, des investissements en capital fixe, du taux de profit, augmentation de l’armée industrielle de réserve, spéculation financière, crise de la dette des États et «ruée vers l’or». Ce sont les indices d’une nouvelle récession globale qui implique aussi les pays émergents et produit un sentiment de panique générale.

Si la crise apparaît sous sous la forme financière, forme la plus répandue du capitalisme contemporain, sa substance et ses racines résident au cœur des mécanismes de production, et plus spécifiquement dans la crise du profit qui s’exprime dans la baisse tendancielle du taux de profit ; Marx l’analyse ainsi : « Elle est, sans aucun doute, la loi la plus importante de l’économie politique moderne, la plus essentielle pour comprendre les rapports les plus complexes. Elle est historiquement la loi la plus importante. C’est une loi qui, au mépris de sa simplicité, n’a jamais été comprise et encore moins consciemment exprimée ». Manuscrits dits « Grundrisse ». Traduit par moi.

Nous sommes en présence d’une profonde différence entre les vieilles crises de surproduction, incontrôlables, mais desquelles le capitalisme encore jeune pouvait sortir en poussant plus loin à de nouvelles crises de niveaux toujours plus élevés, et la crise actuelle qui surgit dans un vieil organisme, corrodé par des décennies de parasitisme financier (exacerbé ces dernières années). Les scénario du futur n’indiquent aucune reprise et nous assistons plutôt à la permanence d’une détérioration continue de l’économie mondiale qui a repris le cours qui l’a conduite à l’effondrement de la finance et de la production de 2007-2009 avec des conséquences aggravantes : hausse du prix des matières premières, d’abord du pétrole, un ralentissement de la locomotive asiatique et les difficultés de nombreux États européens à soutenir les niveaux de l’endettement public. La balance courante chinoise s’est élevée à 2,8% du PIB en 2011, contre 10,1% en 2007 ; cette baisse est principalement due à la contraction de la demande européenne et des USA (qui représentent 40% des exportations chinoises.

La situation de L’union Européenne dans ce scénario mondial est aggravée par l’instabilité financière passée liée à la dette publique de certains pays de l’U.E., et à l’irrégularité monétaire mise en place avec l’Euro, qui provoque une dette publique non financiable directement par une Banque Centrale qui, en dernière instance, pourrait leur venir en aide, tandis que la BCE interdit l’acquisition de titres publics émis par les États membres.

Toutefois, les conditions de faiblesse et d’instabilité européennes ne sont pas causées par des questions de devises ou de déficit public. Celui-ci est, par rapport au PIB, inférieur aux valeurs japonaises ou celles des USA. Les difficultés des États à refinancer le déficit budgétaire grâce aux titres publics sont la conséquence directe de la poursuite de la crise. Supportant la dette des banques privées, les États Européens ont reporté la volatilité des actions et l’instabilité du secteur financier directement dans le secteur des titres publics. La compétition a poussé vers le haut les différents taux d’intérêts entre les pays membres européens, aggravant ultérieurement les conditions de refinancement du déficit public de pays comme l’Italie et la Grèce. Pour des pays comme l’Irlande (du groupe de PIIGS) les conditions se sont détériorées à la suite de l’ « étatisation » de la dette privée, en grande partie causée par le déficit du commerce extérieur qui, en absence d’ajustement des changes, se transforment en une croissance continuelle de la dette extérieure. Le capital, assoiffé de profits qu’il ne parvient plus à obtenir dans le secteur productif en raison d’une accumulation trop élevée, trouve simplement dans la situation particulière de l’Europe (ne disposant pas d’une Banque centrale qui lui viendrait en aide en dernière instance) une autre occasion de spéculer au moyen, par exemple, d’outils financiers comme les crédits « default swap ».

L’irrégularité financière de l’Euro, soit du point de vue du financement de la dette publique, soit de la façon dont elle intervient dans l’endettement extérieur de quelques pays comme l’Irlande, constitue un mode de fonctionnement de la crise mondiale pour les pays de l’Union Européenne, ne constituant ni la cause et encore moins le levier sur lequel s’appuyer pour relancer la reprise.

C’est la croissance qui détermine la capacité financière des pays de l’euro, pour autant qu’elle influence la capacité de réduire la dette, à la fois en termes absolus ( par l’augmentation des recettes fiscales) qu’en termes relatifs (augmentant le dénominateur du rapport Dette/PIB) .

Le recours au crédit devient pour le secteur non financier l’unique instrument pour soutenir la croissance. Mais le recours au crédit est freiné à la fois par la nécessité pour le secteur bancaire de restaurer les bilans, et à la fois par la tendance au soi-disant delevereging du secteur non financier, c’est-à-dire par la substitution du capital de crédit par le réinvestissement des bénéfices ou l’émission d’actions. Bien que les entreprises européennes ont montré une capacité de consolidation à l’exposition de la la dette, le niveau d’endettement reste historiquement à des niveaux plutôt élevés. Cela rend la stabilité économique et financière des secteurs non financiers européens sujette à des risques liés autant à l’évolution des taux d’intérêts qu’à la baisse des demandes et des profits

Le dilemme pour les dirigeants institutionnels devient encore plus profond. Une augmentation « excessive » du crédit pourrait entraîner des pressions inflationnistes et à la détérioration de la conditions patrimoniales des banques, une consolidation patrimoniale des banques suivant une réduction du crédit au privé pourrait ralentir par la suite la croissance économique, aggravant ainsi les déficits publics.

Il y aurait, dans ce cas, une inévitable répercussion sur les titres publics en possession des banques et pourrait entraîner une détérioration des actifs du secteur bancaire qui subirait la dépréciation des titres publics qu’il détient.

Le cercle vertueux de la croissance de l’accumulation poussée par le capital de crédit s’est transformé en un cercle vicieux d’une économie au bord de l’effondrement.

Les analystes bourgeois, en nous parlant de reprise, tentent d’exorciser la terreur de retomber dans une crise financière qui affecterait la confiance dans les banques et dans les Etats avec, comme conséquence, l’instabilité économique et politique explosive. Entre temps, on espère que la reprise « savamment » guidée par les gouvernements, les banquiers et les capitaines d’industries anciens et nouveaux, amène un nouveau cycle de croissance.

Il reste que, comme le FMI doit le reconnaître, « la reprise actuelle pour les économies avancées est la plus faible depuis l’après-guerre.

Selon les données avancées par le New World Outlook du FMI, la reprise dans la crise actuelle est comparativement aux précédentes (de 85 à aujourd’hui) est restée fortement déséquilibrée. C’est donc que la croissance de la production est seulement due à quelques pays émergents, pendant que cette croissance reste inférieure à l’avant-crise pour les pays à capitalisme avancé. Le chômage n’a pas diminué lors de la reprise, les investissements continuent à subir la contraction, les seuls marchés qui semblent montrer de la vitalité sont les marchés des actions qui ont montré un renchérissement du prix des actions. Cette reprise apparaît plus comme étant l’incessante recherche sans frein de profits par le capital spéculatif, que comme le retour à un réel cycle d’accumulation.

Les Etats européens présentent une image plus sévère par rapport aux partenaires des pays au capitalisme avancé. En 2009 la production européenne des 25 pays avait subit un recul de 4,3%, la croissance sur base annuelle a été de 2% en 2010 et 1,5% en 2011, et l’on prévoit autour de 0,6 pour 2012. On n’a donc pas récupéré les niveau d’avant la crise. L’emploi dans la construction de 208 à 2011 a chuté de près de 17%., le secteur manufacturier a continué ses pertes d’emploi depuis 1996, réduisant de près de 12% les postes de 2008 à 2010. Le secteur des services obtient une croissance de de l’emploi de 2,8 %, inférieure à la période d’avant la crise. Le chômage était à 9,5 début de 2011 et s’élève à 10,2 en février 2012 (EU 27).

Ces données reflètent une valeur moyenne qui, de fait, est illusoire, et s’ajoutent aux niveaux alarmants de données déjà constatées ainsi qu’aux déséquilibres entre les différentes aires géographiques et les polarisassions sociales que reflètent la tendance moyenne des indicateurs statistiques.

L’énorme masse de capitaux au sein de la finance est l’expression d’un cycle descendant, et non ascendant, de le cours actuel du système capitaliste. Pour soutenir les taux d’accumulation que la production capitaliste ne garantit plus depuis des décennies, la forme apparente de la valorisation du capital s’est réfugiée dans la sphère de la circulation dans laquelle, avec de l’argent, on crée en apparence plus de valeurs monétaires. La vie du capitalisme dépend donc de la possibilité d’injecter toujours plus de capitaux dans chaque activité possible, de façon à augmenter la productivité ; mais cela consiste précisément à accentuer la tendance à la diminution de la masse de plus-value produite et réalisée, l’entraînant dans un cercle vicieux.

La baisse du taux de profit moyen n’a pas empêché que, à travers l’utilisation intensive de capital mort (concentration et centralisation de capitaux), la masse de profit augmente, produisant ainsi une situation dans laquelle une masse de capitaux, de diverses compositions, erre sur le marché mondial à la recherche d’opportunité de profits de toute nature. Comme la rentabilité chute dans les secteurs productifs, le capital productif émigre dans la sphère financière où il devient du capital fictif, capital investit en titres de dette/crédit (par exemple en actions, en bond d’Etat, obligations d’entreprises privées, etc.) ou en produits dérivés, et ce grand flux de capitaux provoque une hausse des prix de ces titres.

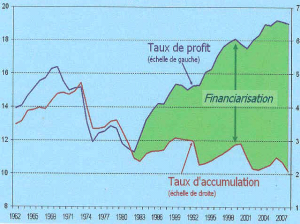

L’écart entre les courbes du taux de profit et celles du taux d’accumulation du graphique, montre sans équivoque l’aire de financiarisation de l’économie. Comme toujours, plus les capitaux sont aspirés par les secteurs improductifs, anticipant sur de futures augmentations des prix, plus les prix de ces titres échangés sur les marchés financiers augmentent, et le processus devient auto-expansif.

Expansion du secteur financier depuis 1980 dans Controverses, septembre 2009 (in www.leftcommunism.org)

Les profits fictifs augmentent en formant une bulle spéculative. L’utilisation croissante d’instruments financiers qui n’ont rien à faire avec la production réelle, et donc avec la production et l’accumulation de plus-value, n’exprime pas une dérive du système capitalisme due à des choix mal avisés, mais la conséquence la plus logique de la crise. La prédominance de la forme financière-spéculative du capitalisme n’est donc pas un accident de l’histoire, mais le résultat de l’impossibilité de la croissance économique réelle tirée par les profits.

La possibilité d’une rupture effective avec le capitalisme et la perspective d’une nouvelle communauté se situe au sein d’un rapport de lutte des classes dans un contexte objectif des limites du capitalisme. «Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuel en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ; c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience ».

Contribution à la critique de l’économie politique (page 4) Éditions sociales, 1972

Dans le livre I du Capital, Marx définit la loi de l’effondrement comme « la loi générale de l’accumulation capitaliste », mais comme toute autre loi elle est plus ou moins modifiée dans la réalité concrète. Ces modifications sont exposées dans le livre III du Capital, particulièrement dans la section qui explique la loi de la baisse du taux de profit. Tout comme la loi de la gravitation agit dans la réalité concrète seulement dans une forme modifiée, il en est ainsi pour la loi de l’effondrement du capitalisme, qui n’est rien de plus que l’accumulation capitaliste sur la base de la valeur.

La loi de la valeur dévoile ce que la réalité concrète, le monde superficiel du phénomène, cache : le fait que le système capitaliste doit nécessairement s’effondrer avec la même nécessité d’une loi naturelle. Si nous avons la capacité de faire abstraction de toutes les contradictions secondaires de ce système, nous pouvons voir l’exercice de la loi de la valeur comme la loi interne du capitalisme. L’accroissement de la masse du profit peut compenser la chute du taux de profit pour un certain temps, mais, si dans un premier moment la masse de profit diminuait seulement en relation au capital total et aux exigences d’une future accumulation, dans un stade suivant elle diminuerait de façon absolue.

Ainsi, la loi de la chute du taux de profit devient l’expression théorique de la nécessité du dépassement du capitalisme, qu’il ne faut pas comprendre comme un automatisme, mais ce dépassement implique l’action révolutionnaire. La contradiction entre valeur d’usage et valeur d’échange du marché, s’exprime comme l’incapacité du capital de se développer et aussi sa limite qui devient nécessairement une limite pour toute la société. Dans ce sens pour Marx : la cause ultime de toutes les crises et toujours la pauvreté et la limitation de la consommation des masses. K.M, Capital livre III. Surproduction et sous-consommation (en fin de compte c’est la même chose) sont nécessairement connectés avec la forme physique de la production et de la consommation, toutefois, dans la société capitaliste le caractère matériel de la production et de la consommation ne permet pas d’expliquer la prospérité ou la crise. Il pourrait apparaître illogique que le capital accumule dans le but d’accumuler. Dans le capitalisme la production matérielle ainsi que la consommation restent dépendants des individus, et le caractère social de leur travail et de leur consommation n’est pas directement régulé par la société mais plutôt indirectement par le marché. Le capital ne produit pas des choses mais des valeurs d’échange, sans pour autant pouvoir, sur la base de la composition de la valeur, adapter sa production et sa consommation aux besoins réels s’il ne veut pas que la population aille à la ruine. Si le marché ne parvient plus à satisfaire ces besoins, alors la production pour le marché (la production de valeurs) est supprimée par la révolution pour faire place à une forme de production donc la réglementation sociale n’est pas déterminée par le marché, mais possède un caractère directement social, de façon à être orientée selon les besoins humains . Ce passage demeure au sein du binome, nouvelle humanité ou vielle société, directement dépendant de la contradiction entre les classes : « Tous les progrès de la société, donc du capital, ou en d’autres termes, toute croissance des forces productives sociales, ou si l’on veut, des forces productives du travail -lesquelles résultent de la science, des inventions, de la division et de la combinaison, du progrès des moyens de communication, de la création du marché mondial, des machines, etc… n’enrichissent pas l’ouvrier, mais le capital ; ils ne font qu’agrandir à leur tour la puissance qui domine le travail ; ils accroissent seulement la force productive du capital » K.M. Fondements de la critique…

Du point de vue de la valeur d’usage, la contradiction entre production et consommation dans la société capitaliste est une aberration, mais pour la production capitaliste elle n’a aucune importance. Par contre, dans l’optique de la valeur, cette contradiction recèle le secret du progrès capitaliste pour lequel, plus grand est le secret du progrès capitaliste, plus grande est la contradiction, meilleur est le développement du capitalisme. Mais c’est justement pour ce motif que l’accumulation de telles contradictions doit, en définitif, arriver à un point tel que se pose la question de la suppression du système, à partir du moment où les rapports réels de vie et de production deviennent des rapports sociaux objectivés dominants. La base ultime de toutes les crises réelles réside, en somme, toujours dans la limitation de la consommation des masses par rapport à la capacité à développer tellement les forces productives jusqu’à rendre illimitée la capacité de consommation.

Les contradictions du capitalisme naissent de la contradiction entre valeur d’usage et valeur d’échange, contradiction qui transforme l’accumulation du capital en accumulation de paupérisation. Si le capitalisme se développe du côté de la valeur, il détruit aussi, dans le même temps et l’égale mesure, sa propre base en réduisant la part des producteurs qui bénéficient de ses produits. Il n’est pas possible d’éliminer de façon absolue de la surface de la terre la partie exclue, soit parce que l’instinct naturel d’autoconservation de l’humanité est plus fort qu’une relation sociale, soit parce que le capital n’existe que s’il exploite des travailleurs, et il est difficile de pouvoir exploiter des travailleurs morts…

Ce n’est toutefois pas la sous-consommation, qu’elle soit relative ou absolue, qui provoque l’armée de réserve industrielle, spécifiquement la masse des sans-emploi, mais se sont plutôt la sous-consommation ou la masse de profit insuffisante, l’impossibilité d’intensifier l’exploitation dans la mesure nécessaire, la perte de perspective pour une future accumulation rentable, qui sont les facteurs qui provoquent crises et dé-intégration dans la classe

La plus-value produite est insuffisante pour répondre aux besoins de l’accumulation suivante sur la base de la production de profit et ne peut être réinvestie. Comme il a été produit trop peu de capital, il ne peut travailler comme capital, c’est pour cela que nous parlons de sous-accumulation de capital. Aussi longtemps qu’il était possible d’agrandir suffisamment la masse de plus-value pour une accumulation ultérieure, on ne faisait que passer d’une crise à l’autre, interrompue de périodes de prospérité. Aussi longtemps qu’il était possible dans les moments périlleux de la crise d’augmenter l’appropriation de la plus-value par l’intensification de l’exploitation à travers le processus d’expansion, il était possible de surmonter la crise, mais seulement pour la la retrouver plus tard à un niveau de développement plus élevé. C’est là où les tendances qui s’opposent à l’effondrement sont éliminées, ou ont perdu de leur efficacité pour répondre aux besoins de l’accumulation, qu’est validée la loi de l’effondrement. En ce sens, l’abstraction de Marx du capitalisme « pur » et de la loi de la valeur se révèlent comme des lois internes à la réalité concrète capitaliste, lois qui déterminent, en ultime instance, le développement nécessaire .

Nous pensons que c’est l’opposition des classes, inhérente aux rapports de production, qui détermine le type de lutte des classes et non l’inverse. Si, d’un côté les organisations formelles peuvent accélérer le développement général pour abréger les douleurs de l’enfantement de la nouvelle société, elle peuvent aussi ralentir le développement et constituer une obstacle sur cette voie. Nous ne pensons pas que la différence entre les organisations peut être imputée aux principes exprimés, y inclut le principe même de prétendre être la vraie organisation de classe opposée aux fausses organisations. On assiste souvent à une radicalisation des énoncés et d’actions spécifiques qui devraient leur conférer le statut de la vraie organisation révolutionnaire. L’hypothèse sous-jacente est toujours la même, une séparation entre pratique révolutionnaire et mouvement de classe, ce qui amène à considérer comme indispensable le rôle des organisations quand celles-ci prétendent être les dépositaires de la conscience de classe.

L’affirmation selon laquelle sans conscience de classe cristallisée dans une idéologie une révolution serait impossible (la sempiternelle litanie : il y a les conditions objectives mais il manque les conditions subjectives, le parti, la conscience, etc…) circonscrit l’action révolutionnaire au contexte conçu par l’organisation qui, indépendamment de l’apparition d’un réel processus révolutionnaire, a préalablement défini en quoi il consiste . L’historicisme de ces élaborations se termine là où il devrait commencer à définir le processus le processus révolutionnaire. Dans une période révolutionnaire, conscience et être apparaissent nécessairement dans leur unité indistincte au sein de la classe et de toute la société dont les organisations représentent des milieux plus ou moins étendus. En outre, l’extension des contradictions du capital et leur dépassement ne sont pas uniquement liées à des choix conscients de regroupements plus ou moins larges, mais au rapport réciproque entre les conditions objectives et leur dépassement plus ou moins conscient dans lequel les organisations de classe coexistent. Nous pensons que l’adaptation des organisations aux conditions historiques spécifiques, expressions de la classe dans les différents moments où elle n’exprime pas la nécessité d’un changement révolutionnaire, a favorisé la création d’organisations capables de gérer l’intégration du prolétariat aux exigences de l’accumulation. Ce mécanisme adaptatif amène les organisations à disparaître ( ce qui implique qu’elles perdent leur pertinence) ou à s’adapter et, dans ce cas, elles deviennent une limite au développement du mouvement de classe, parce qu’elles expriment les besoins d’intégration au capital.

Si nous utilisons le terme conscience de classe, ce n’est pas dans un sens idéologique, mais parce qu’il représente les besoins matériels vitaux des masses.

Les mêmes formes organisationnelles, la même auto-organisation qui n’est pas un produit du mécanisme décrit ci-dessus, n’est certainement pas la solution parfaite, de même qu’une auto-organisation de prolétaires ne garantit pas les intérêts historiques de classe, en se maintenant toujours dans le mécanisme subjectif-objectif, dans un rapport dialectique unitaire c’est-à-dire dans le rapport entre lutte des classes et accumulation du capital lui-même.

Dans un processus historique concret, l’opposition de la classe a comme corollaire nécessaire le développement de nouveaux rapports sociaux qui ne se limitent pas à l’aspect syndical de l’affrontement des classes, mais s’étendent à toutes les formes de conflit et de coopération mis en œuvre par la classe et par les regroupements de prolétaires plus ou moins étendus.

Cette dynamique apparaît même dans une petite lutte quand se développent de nouveaux rapports sociaux, qui sont la découverte de la vie par l’homme, et c’est dans ce sens qu’il faut voir notre intérêt pour l’expérience prolétarienne des luttes. Dans un processus de dé-intégration du capital apparaît la dichotomie entre conflit et mutualisme, formes qui s’échangent réciproquement, car elle recouvrent un contenu différent. Dans ce sens, participer à une lutte des travailleurs sur un poste de travail, à une manifestation rompant la concertation politique, ou occuper des bâtiments, exproprier et distribuer gratuitement, sont des aspects de cette dynamique. Nous pensons par exemple au délabrement des services publics et sociaux, à la séparation entre les secteurs de travailleurs et les organismes étatiques de gestion de la reproduction de la force de travail comme ceux de la santé ou de l’enseignement, etc., cette dynamique pourrait susciter une réaction permettant de surmonter la mystification de l’ « État social », des groupes de travailleurs pourraient commencer à gérer ces aspects en se réappropriant directement leurs propres connaissances, mais une même dynamique peut également s’enclencher sur un plan bien plus général si elle est comprise dans toute sa puissance. Il n’est pas question de réunir propriété et travail, mais retrouver une activité humaine, chargée d’un sens plus profond sur ce qu’est la production, et qui n’a pas de limite dans sa dynamique collective. Ce pourrait être l’expérience de possibilités différentes de celles déterminées par le capital pour satisfaire les besoins sociaux qui, à leur tour, mettent en cause les vieilles nécessités et s’ouvrant à de nouvelles. C’est la possibilité de trouver une concordance entre rapports sociaux et rapports de production. Autant le conflit que le mutualisme sont des éléments qui servent le capital, autant ils peuvent être des éléments de rupture dans certains contextes. Ils doivent être pris dans leur spécificité historique actuelle dans laquelle ces actions marquent une volonté de rupture dans leur vécu qui à leur tour mènent à de nouvelles connexions entre elles.

Pendant que se développent des connexions au cours de ces moments de ruptures, il est inévitable que s’altère l’apparente loi naturelle de la production capitaliste -la loi de la valeur. Chaque connexion entre ces moments, entre les différents secteurs de la classe qui réalisent ces ruptures, perturbe fortement celui qui croit à la loi éternelle du capital.

Il ne fait pas de doute que la radicalité de telles actions et de telles dynamiques croît dans le moment où sont mis en discussion le mode de production capitaliste et l’État qui, il ne faut pas l’oublier, détiennent le monopole de la violence.

De notre point de vue, cette dynamique disqualifie autant les nouveaux Principes de Machiavel comme la fuite en arrière, le néo-primitivisme ou le localisme communautaire (il ne peut y avoir un en dehors du capital, si ce n’est sur celui de la rupture). On peut saisir la charge critique envers l’économie et la politique en participant à cette dynamique de dé-intégration du capital, au saut quantitatif devenant qualitatif quand de nouveaux rapports de production se manifestent. Au sein d’un processus de dé-intégration, de nouveaux rapports sociaux peuvent renverser les rapports de production, étant donné qu’ils sont incompatibles avec l’accumulation, ils peuvent s’orienter vers l’abandon d’une pratique comptable d’intégration de classe (et des organisations qui continuent à s’en faire l’expression) et parvenir à s’imposer comme le nouveau point d’appui pour le changement de la société.

Ce processus n’est pas la conséquence d’une d’une plus grande conscience du mouvement de classe, cette conscience suit la capacité de la classe de prendre en charge les changements historiques significatifs à la suite de la crise des rapports capitalistes qui traversent la société.

Au fond, le rôle, s’il est réel, des pro-révolutionnaires est celui de révéler ces tendances : l’historicité du capitalisme et de ses lois, et le dévoilement de la possibilité d’une nouvelle humanité niant le capitalisme.

Dans ce sens, un travail de connexion et de recherche entre camarades de divers pays vaux plus que dix milles appels à la révolution ou à la constitution de nouvelles organisations. Notre effort collectif, dans ses inévitables limites, est déjà une anticipation, et son efficacité ne se démontrera pas dans la quantité de numéros vendus, mais dans la pratique effective de nouveaux rapports sociaux se généralisant et se reliant, affectant les rapports de production et détruisant la logique même du capital.

Eté 2012, Italie

Rédaction de Connessioni per la lotta di classe

connessioni-connessioni.blogspot.it/

connessioniedizioni.blogspot

connessioni@yahoo.it