La crisi

le dinamiche e le passioni che agitano il presente… e il futuro…….

“In Italia, dove la produzione capitalistica si sviluppa prima che altrove, anche il dissolvimento dei rapporti di servitù della gleba ha luogo prima che altrove. Quivi il servo della gleba viene emancipato prima di essersi assicurato un diritto di usucapione sulla terra. Quindi la sua emancipazione lo trasforma subito in proletario eslege, che per di più trova pronti i nuovi padroni nelle città, tramandate nella maggior parte fin dall’età romana. Quando la rivoluzione del mercato mondiale dopo la fine del secolo XV distrusse la supremazia commerciale dell’Italia settentrionale, sorse un movimento in direzione opposta. Gli operai delle città furono spinti in massa nelle campagne e vi dettero un impulso mai veduto alla piccola coltura, condotta sul tipo dell’orticoltura” Karl Marx, Il Capitale

“In Italia, dove la produzione capitalistica si sviluppa prima che altrove, anche il dissolvimento dei rapporti di servitù della gleba ha luogo prima che altrove. Quivi il servo della gleba viene emancipato prima di essersi assicurato un diritto di usucapione sulla terra. Quindi la sua emancipazione lo trasforma subito in proletario eslege, che per di più trova pronti i nuovi padroni nelle città, tramandate nella maggior parte fin dall’età romana. Quando la rivoluzione del mercato mondiale dopo la fine del secolo XV distrusse la supremazia commerciale dell’Italia settentrionale, sorse un movimento in direzione opposta. Gli operai delle città furono spinti in massa nelle campagne e vi dettero un impulso mai veduto alla piccola coltura, condotta sul tipo dell’orticoltura” Karl Marx, Il Capitale

Partiamo con questa pedante citazione, perché riteniamo importante analizzare la crisi, rompendo fin da subito un tabù, che spesso aleggia nella sinistra rispetto ad un presunto ritardo nel modello di produzione capitalistico in Italia. Questo ha fatto si che ancora oggi si analizzi la crisi, in Italia, considerando determinate organizzazioni sociali come retaggio del passato e non come elementi strutturali e integrati nell’economia politica presente. Pensiamo ad esempio alla valutazione dell’economia criminale (mafia, camorra, ‘ndrangheta), considerata elemento parassitario rispetto ad una economia produttiva sana, valutazione che non coglie il livello di integrazione tra questi elementi.

Ci interessa partire da questo punto perché, come vedremo, c’è da parte dei paladini dell’economia politica di sinistra il tentativo di introdurre una simile apparente contraddizione anche tra finanza e produzione.

Nel dopo guerra il sistema industriale italiano aveva trovato la sua linea di sviluppo nella produzione di beni di consumo durevole, e in particolare automobili ed elettrodomestici a basso costo, e beni di investimento, in particolare per industria ed edilizia.

L’industria è stata largamente sostenuta da investimenti pubblici. Dopo gli anni 50 abbiamo assistito ad un boom legato alle esportazioni, accelerato dalla costruzione dell’unione doganale con gli altri Paesi europei, il MCE (mercato comune europeo) e dall’espandersi della domanda interna di quegli stessi beni.

Il processo di crisi, a partire dalla metà degli anni 70, portò all’interruzione di quel meccanismo di crescita in atto dal dopo guerra che aveva visto come protagonista nelle principali economie mondiali il meccanismo dell’economia mista. Dagli anni 30 il meccanismo dell’economia mista aveva assunto un ruolo principale per lo sviluppo delle condizioni per la prosecuzione dell’accumulazione, intervenendo nel ciclo di accumulazione del capitale in diverse forme, dal modello americano a quello russo, dallo stalinismo alla destra fascista fino alle democrazie post belliche.

In Italia, con la crisi degli anni 70 si mette in moto un gigantesco meccanismo che rende obsoleto il sistema su cui si era retta la crescita e lo sviluppo economico, basato su enti pubblici autonomi (IRI), aprendo inevitabilmente un ciclo di inflazione galoppante e un aumento del debito pubblico.

Le ristrutturazioni della grande industria che ne conseguirono, indicano la fine di un modello di sviluppo, che si è inevitabilmente infranto contro i limiti del capitalismo sovvenzionato dalle politiche keynesiane.

In questa ristrutturazione è possibile vedere anche una certa reattività del capitale nei confronti della lotta operaia che si era sviluppata in quegli anni, tuttavia, riteniamo che da solo questo aspetto non spieghi adeguatamente il passaggio dal ciclo espansivo del capitale agli avvenimenti successivi. La capacità di modificare il cosiddetto “piano” del capitale, per utilizzare una locuzione a noi non troppo cara ma tanto in voga in quegli anni in Italia, va inserita nelle condizioni generali in cui si è manifestata la crisi, che ha colpito un modello di sviluppo del capitale e con esso il conflitto di classe collegato a quella fase.

In altri termini, non riteniamo che la crisi di accumulazione che ha colpito il capitale a partire dagli anni settanta sia del tutto riconducibile allo sviluppo della conflittualità di classe espressa nel periodo precedente, e la ristrutturazione conseguente non era una semplice reazione del capitale al conflitto di classe.

Non vogliamo sminuire quell’importante ciclo di lotte, ma bisogna leggerlo come esperienza diretta di migliaia di proletari in lotta più che avvolgerlo nel mito ideologico.

Troviamo delle affinità con il giudizio postumo di Marx sulla Comune di Parigi: “La ribellione di una sola città in condizioni specialissime, con una popolazione che non era – né poteva essere- socialista. Con un tantino di buon senso in più, sarebbe forse stato possibile raggiungere un compromesso con Versailles favorevole ai comunardi. Ma non si poteva fare nulla di più” Lettera di Marx a F.D. Nieuwenhuis, 1881.

La controtendenza che si avrà subito dopo sarà lo sviluppo e la profittabilità delle piccole e medie imprese, che diventano la spina dorsale dell’intera economia italiana. Siamo nel cosiddetto periodo “del piccolo è bello”. Di fronte alla progressiva diminuzione delle grandi centrali industriali, la cui manodopera viene riassorbita in parte dalle imprese pubbliche (aumentando il debito pubblico), c’è chi apparentemente fa a meno dell’intervento pubblico e si presenta come virtuoso e innovativo Per una ventina d’anni il cosiddetto piccolo è bello copre la scena italiana. Tuttavia fin dal suo momento costitutivo un simile modello rappresenta più una capacità adattiva che propulsiva per l’accumulazione, e rende inevitabilmente marginale il ruolo del capitalismo Italiano rispetto a quello di Stati Uniti, Giappone e altri Stati europei.

Chi vide con la fine della grande industria in Italia una modificazione del sindacato, prima un sindacato di opposizione e ora di gestione, non riuscì a cogliere la vera dinamica sindacale. E’ normale che con la fine dei grandi concentramenti industriali classici, la morfologia del sindacato cambi, sia cambiando la composizione, con un aumento quantitativo imponente dei pensionati e del pubblico impiego, sia aumentando i servizi (caf, patronati ecc…), ma senza mutare la sua funzione. L’idea che possa esistere un sindacato antagonista, una organizzazione che esiste al di là dei processi storici che determinano i rapporti di forza tra le classi, è idealistica. Lo sviluppo e la diffusione dei consigli di fabbrica alla fine degli anni 60 in Italia dimostrò precisamente, come tante altre volte è avvenuto nella storia, che ogni volta che le lotte dei salariati oltrepassano un certo grado di ampiezza e di intensità, devono tendere a costruire forme adeguate alla natura della classe e al grado di socializzazione del processo produttivo. La decadenza di queste nuove forme dipende dal declino delle lotte stesse. Lo stesso declino dei Soviet russi, organismi funzionanti fino ai primi 6-12 mesi dalla rivoluzione, fu causato essenzialmente dal venir meno della partecipazione delle masse, ossia dalla fine del processo di generalizzazione di nuovi rapporti sociali, che possono svilupparsi anche quando non modificano i rapporti di produzione, anche se il loro potere di rottura è sicuramente molto più limitato.

Qualsiasi sindacato deve sottostare alle leggi di mercato e alle fluttuazioni dell’accumulazione di capitale (l’unica vera autentica genuina variabile indipendente) pena l’essere posto fuori gioco dai lavoratori stessi. Va letta in questo senso la differenza che esiste tra una lotta economico-politica e una lotta che rompe con l’economia-politica, dove la differenza non sta nelle forme, ma nell’essere, nella dinamica della lotta di classe stessa, nella capacità di generalizzare nuovi rapporti sociali. In questo senso la scala di valutazione del successo di una lotta viene ad essere rovesciata, in quanto il proletariato è elemento del capitale e solo quando rompe il suo legame con esso sviluppa nuovi rapporti sociali (la mitologia dello stato sociale, della distribuzione equa, ecc… in realtà non hanno nulla a che fare con la critica dell’economia stessa, ma sono per molti versi volano per nuovi cicli di accumulazione). Questo non vuol dire che le lotte sono inutili, ma occorre capire i meccanismi di rottura o integrazione che esse creano nei confronti del capitale.

Tutto questo impianto, piccolo è bello, vide nel meccanismo svalutativo della Lira un volano di questa apparente rinascita, che permise una maggiore ridistribuzione di profitti, ma non annullò i meccanismi di crisi di accumulazione. Inoltre una buona fetta di forza lavoro impiegata in questo settore fu una massa di precari autoctoni e immigrati.

La compressione del salario messa in atto in quegli anni portò certamente un aumento, non eclatante del saggio di profitto, ma questo non riavviò l’accumulazione. L’aumento vertiginoso del debito negli anni 70/80 se si poteva leggere come uno spostamento di denaro a favore dei grandi gruppi finanziari in primo luogo, e poi a favore di ceti intermedi possessori di capitali, diede vita ad una sempre più aspra lotta fra gruppi sociali desiderosi di mantenere almeno le quote già ottenute. L’esplosione della Lega Nord nei primi anni novanta è dovuta a questo meccanismo, favorita anche da una difficile situazione dei lavoratori, dove una parte beneficiava sul piano reddituale di una relativa redistribuzione, ma che in realtà vedeva aumentare la divisione e la concorrenza tra i lavoratori stessi nel suo insieme.

Tuttavia le difficoltà sistemiche rimasero e vennero unicamente spostate nel tempo. Oggi, non tanto paradossalmente, la forza del piccolo è bello viene ad essere descritta dagli spessi apologeti del passato come il limite stesso del sistema, non cogliendo né prima né ora il meccanismo del processo di crisi in atto.

Sul piano politico questo “mondo” vedeva in Berlusconi il suo alfiere, e come sempre la sinistra scambiava un fenomeno di debolezza come un mastodontico mostro invincibile. La sinistra si contrappose a Berlusconi, rimettendo in piedi tutto l’armamentario antifascista e democraticista, tanto da farci parafrasare una vecchia frase di Bordiga: il peggior prodotto del berlusconismo è stato l’antiberlusconismo. L’apparente potenza di Berlusconi, il suo controllo delle TV, la sua onnipotenza, sta lentamente svanendo come neve al sole, di fronte alle scariche telluriche della crisi in atto e oggi viene praticamente ricordato come un vecchio satrapo. La sinistra continua, tuttavia, a descriverlo come il responsabile della crisi in corso, non paga degli errori del passato. Troppo onore per l’ultimo baluardo di b-movie erotici all’italiana…

La crisi, esplosa nell’estate del 2008 rende evidenti le contraddizioni accumulatesi sin dagli anni ’70, e caratterizza tutti i campi del modo di produzione capitalistico. La portata dell’attuale crisi, la più violenta e generalizzata dopo quella del 1929, dipende proprio dall’estensione e dalla profondità di quelle contraddizioni. Le attuali deflagrazioni, infatti, non sono che l’onda lunga di quella crisi internazionale del sistema capitalistico cominciata nel 1974-75.La sua stessa portata planetaria affonda le proprie radici in quei tempi ormai remoti. E’ infatti la stessa crisi legata alla riduzione del saggio di accumulazione, l’unica responsabile del collasso economico in corso. Essa negli anni ha accelerato incredibilmente i tentativi speculativi. Ma quali sono gli indici della crisi? Caduta della produzione industriale, degli investimenti in capitale fisso, del tasso di profitto, aumento dell’esercito industriale di riserva, speculazione finanziaria, crisi debitoria degli Stati e “corsa all’oro”. Tutti indizi di una nuova recessione globale che coinvolge anche i paesi emergenti e che diffonde un senso di panico generalizzato.

Se la crisi trova la sua manifestazione nella forma finanziaria, forma prevalente del capitalismo contemporaneo, la sua sostanza e le sue radici risiedono all’interno dei meccanismi di produzione, e più specificamente nella crisi di profittabilità che si esprime nella caduta tendenziale del saggio medio di profitto. Marx considera così la caduta tendenziale del saggio di profitto: « Questa è, sotto ogni rispetto, la legge più importante della moderna economia politica, e la più essenziale per comprendere i rapporti più difficili. Dal punto di vista storico è la legge più importante. E’ una legge che, ad onta della sua semplicità, non è stata finora mai compresa e tanto meno espressa consapevolmente » K.Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica.

Siamo in presenza di una profonda differenza tra le vecchie crisi di sovrapproduzione, incontrollabili, ma da cui il capitalismo ancora giovane si liberava spingendosi più in là in nuove crisi, di livello economico sempre più alto, dalla crisi attuale, che viene producendosi in un organismo vecchio, corroso da molti decenni di parassitismo finanziario (esasperato negli ultimi vent’anni). Gli scenari per il futuro non indicano affatto una ripresa, stiamo assistendo piuttosto allo stabilizzarsi di un continuo deterioramento dell’economia mondiale che ha ripreso il trend che ha condotto al collasso della finanza e della produzione del 2007-2009 con ulteriori aggravanti: la crescita dei prezzi delle materie prime, in primo luogo il petrolio, un rallentamento della locomotiva asiatica e le difficoltà di molti Stati europei nel sostenere i livelli di indebitamento pubblico.

La bilancia corrente cinese ha avuto un avanzo del 2,8% del PIL nel 2011, contro un 10,1% del 2007, questo calo è stato dovuto principalmente alla contrazione della domanda europea e statunitense (che ammontano al 40% dell’export cinese).

La condizione dell’Unione Europea in questo scenario mondiale è aggravata dall’ulteriore instabilità finanziaria legata al debito pubblico di alcuni paesi dell’Unione e dalla anomalia valutaria costruita con l’Euro, che esprime un debito pubblico non finanziabile direttamente da una Banca Centrale prestatrice di ultima istanza, alla BCE, infatti, è fatto divieto di acquistare titoli pubblici emessi dagli Stati membri.

Tuttavia le condizioni di debolezza e instabilità Europea non sono causate da ragioni valutarie o di debito pubblico. Quest’ultimo anzi è, in rapporto al PIL, inferiore rispetto ai valori Giapponesi o Statunitensi. Le difficoltà degli Stati a rifinanziare con emissioni di titoli pubblici i deficit di bilancio sono la diretta conseguenza del perseverare della crisi. Gli Stati Europei, addossandosi il debito delle banche private hanno riportato la volatilità dei titoli azionari e l’instabilità del settore finanziario direttamente nel settore dei titoli pubblici. La competizione ha spinto in alto i differenziali dei tassi di interesse fra paesi membri Europei, peggiorando ulteriormente le condizioni di rifinanziamento del debito pubblico di Paesi come Italia e Grecia. Per paesi come l’Irlanda (appartenente al gruppo dei PIIGS) le condizioni del debito pubblico si sono deteriorate a seguito della “statalizzazione” del debito privato, in gran parte causato da disavanzi commerciali con l’estero che, in assenza di adeguamenti valutari, si tramutano in una continua crescita del debito estero. Il capitale, assetato di profitti che non riesce più a ottenere nel settore produttivo per via dell’accumulazione troppo elevata, trova semplicemente nella particolare situazione europea (priva come dicevamo di un prestatore di ultima istanza) un’ulteriore occasione per speculare, tramite, ad esempio, strumenti finanziari come i credit default swap.

Ma l’anomalia valutaria dell’Euro, sia dal punto di vista del finanziamento del debito pubblico sia per come ha agito nel determinare l’indebitamento estero di alcuni paesi come l’Irlanda, costituisce un modo di agire della crisi mondiale per i paesi dell’Unione Europea, non costituendone né la causa né tanto meno una leva su cui agire per favorire la ripresa.

È la crescita che determinerà la sostenibilità finanziaria dei paesi dell’euro, in quanto essa influenza la capacità di ridurre il debito sia in termini assoluti (tramite l’aumento del gettito fiscale) che relativo (aumentando il denominatore del rapporto Debito/PIL.

Il ricorso al credito diventa per il settore non finanziario l’unico strumento per sostenere la crescita. Ma il ricorso al credito è frenato sia dalla necessità del settore bancario di risanare i bilanci, sia dalla tendenza al cosiddetto delevereging del settore non finanziario, cioè dalla sostituzione del capitale di credito con reinvestimento di utili o emissioni azionarie. Nonostante le imprese europee abbiano mostrato una capacità di consolidamento dell’esposizione debitoria, il livello di indebitamento resta storicamente a livelli piuttosto elevati. Questo rende la stabilità economica e finanziaria del settore non finanziario europeo soggetta a rischi legati all’andamento sia dei tassi di interesse che a cali di domanda e dei profitti.

Il dilemma per i manovratori istituzionali si fa ancora più profondo. Un aumento “eccessivo” del credito potrebbe portare a spinte inflattive e al deterioramento della condizione patrimoniale delle banche, un consolidamento patrimoniale delle banche conseguente ad una riduzione del credito ai privati potrebbe rallentare ulteriormente la crescita economica peggiorando i deficit pubblici. In questo caso l’inevitabile ripercussione sui titoli pubblici, posseduti dalle banche, porterebbe ad un conseguente peggioramento dell’attivo del settore bancario che subirebbe la svalutazione legata ai titoli di Stato posseduti.

Il ciclo virtuoso della crescita dell’accumulazione spinta dal capitale di credito si è tramutata in ciclo viziato di un’economia sull’orlo del collasso.

Parlare di ripresa con queste premesse è solo il tentativo scaramantico degli analisti borghesi di esorcizzare il terrore di un repentino ripresentarsi di una crisi finanziaria che colpisca la fiducia nelle banche e negli Stati con conseguenti instabilità economica e politica deflagranti. Intanto si spera che la ripresa “sapientemente” guidata da governi, banchieri e capitani di industria vecchi e nuovi porti ad un nuovo ciclo di crescita.

Resta il fatto che lo stesso Fondo Monetario Internazionale deve riconoscere che “la ripresa attuale per le economie avanzate è la più debole dal dopoguerra”.

Secondo i dati esposti nel World Economic Outlook da parte del FMI, la ripresa dalla crisi attuale rispetto alle precedenti (dall’85 ad oggi) è stata notevolmente squilibrata. Cioè la crescita della produzione è dovuta solo ad alcuni Paesi emergenti, mentre resta al disotto del periodo pre-crisi per i Paesi a capitalismo avanzato. La disoccupazione durante la ripresa non è diminuita, gli investimenti continuano a subire una contrazione, gli unici mercati che sembrano mostrare vitalità sono i mercati azionari che hanno mostrato una crescita del prezzo delle azioni. Più che ripresa economica sembra l’incessante operare del capitale speculativo alla ricerca di profitti slegati dal ciclo reale di accumulazione.

Gli Stati Europei presentano una condizione ancora più severa rispetto ai partners a capitalismo avanzato. Nel 2009 la produzione europea (EU 25 Stati) aveva subito una contrazione del 4,3 %, la crescita su base annua è stata 2 % e 1,5 % rispettivamente nel 2010 e 2011, è prevista attestarsi allo 0,6 % per il 2012. Cioè non si sono ancora recuperati i livelli pre-crisi. L’occupazione nel settore costruzioni dal 2008 al 2011 è caduta di circa il 17%, Il settore manifatturiero ha continuato un declino dell’occupazione dal 1996 riducendosi di quasi il 12 % dal 2008 al 2010. Il settore dei servizi ha un livello di crescita dell’occupazione di 2,8%, inferiore al periodo di pre-crisi. La disoccupazione era del 9,5 ad inizio 2011 ed cresciuta al 10,2 a febbraio 2012 (EU 27).

Questi dati naturalmente riflettono un valore medio che di fatto non esiste aggiungendo ai livelli allarmanti dei dati l’ulteriore costatazione dell’incalzare degli squilibri fra le diverse aree geografiche e della polarizzazione sociale che riflette l’andamento medio degli indicatori statistici.

L’enorme massa di capitali posti all’interno della finanza è l’emblema di un ciclo discendente e non ascendente dell’attuale fase del sistema capitalistico. Pur di sostenere tassi di accumulazione, che la produzione capitalistica non garantisce più da decenni, la forma apparente della valorizzazione del capitale si è riversata nella sfera della circolazione, in cui da denaro si crea apparentemente altro denaro valorizzato. La vita del capitalismo dipende dunque dalla possibilità di iniettare sempre nuovi capitali in ogni attività possibile, in modo da aumentare la produttività; ma è proprio quest’ultima ad accentuare la tendenza alla diminuzione della massa di plusvalore generato e realizzato, in un circolo vizioso.

L’abbassamento del saggio medio di profitto non ha impedito che, attraverso l’utilizzo intensivo del capitale morto (concentrazione e centralizzazione dei capitali), si aumentasse la massa dei profitti, producendo così una situazione in cui una massa di capitali, di varia formazione, vaga per il mercato mondiale alla ricerca di opportunità di profitto di qualsiasi natura. A mano a mano che la redditività cala nei settori produttivi, il capitale produttivo emigra nella sfera finanziaria dove diventa capitale fittizio, capitale investito in titoli di debito/credito (per esempio azioni, bond statali, obbligazioni di imprese private, ecc) o in derivati, e il maggiore flusso di capitale causa un innalzamento dei prezzi di questi titoli.

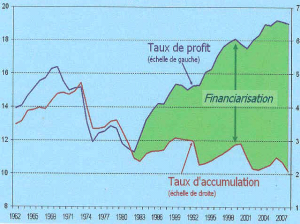

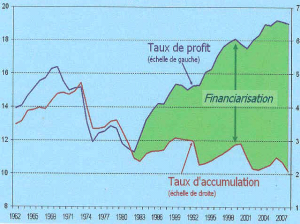

La divaricazione tra la linea del tasso di profitto e quella del tasso di accumulazione nel grafico, evidenzia l’area di finanziarizzazione dell’economia. Come sempre, più capitale, anticipando ulteriori innalzamenti di prezzi, è risucchiato dai settori improduttivi, più i prezzi di quei titoli scambiati sui mercati finanziari aumentano, e il processo diventa auto-espansivo.

espansione del settore finanziario dopo il 1980 – da Controverses, settembre 2009 (in www.leftcommunism.org)

espansione del settore finanziario dopo il 1980 – da Controverses, settembre 2009 (in www.leftcommunism.org)

I profitti fittizi aumentano formando la bolla speculativa. L’incremento dell’uso di strumenti finanziari, che nulla hanno a che fare con la produzione reale, e quindi, con la produzione e l’accumulazione di plusvalore, non rappresenta un’errata deriva del sistema capitalistico dovuta alla scelta di un manipolo di sconsiderati, ma la conseguenza più logica della crisi. La prevalenza della forma finanziario-speculativa del capitalismo non è, dunque, un accidente della storia, ma il risultato dell’impossibilità di una crescita economica reale generalizzata trainata dai profitti.

La possibilità di una rottura effettiva con il capitalismo, e il disvelarsi di una nuova comunità, sta dentro un rapporto di lotta di classe in un contesto oggettivo di limite del capitalismo. Se si elude questo rapporto non si può rompere il meccanismo dell’economia politica e della politica stessa. “Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la conoscenza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza. […] L’umanità si pone sempre solo i problemi che può risolvere, perché, viste le cose da vicino, si trova sempre che il problema stesso sorge solo quando le condizioni materiali della sua soluzione sono in atto o almeno sono in formazione”, K.Marx, Per la critica dell’economia politica.

Già nel primo libro del Capitale Marx, parlando della legge del crollo la pone come “la legge generale dell’accumulazione capitalista”, ma come ogni altra legge, nella realtà concreta, risulta più o meno modificata. Queste modificazioni vengono esposte dettagliatamente nel terzo libro del Capitale, specialmente nella sezione che si occupa della legge della caduta del saggio di profitto. Proprio come la legge di gravità agisce nella realtà concreta soltanto in forma modificata, così è anche per la legge del crollo del capitalismo, che non è niente di più dell’accumulazione capitalista sulla base del valore.

La legge del valore svela ciò che la realtà concreta, il mondo superficiale del fenomeno, occulta: il fatto che il sistema capitalistico debba necessariamente crollare, con la stessa necessità di una legge naturale. Se abbiamo la capacità di astrarre tutte le contraddizioni secondarie di questo sistema, possiamo vedere l’esercizio della legge del valore come legge interna del capitalismo. La legge del valore spiega la caduta del saggio di profitto, un indizio della caduta relativa della massa di profitto. L’accrescersi della massa di profitto può compensare la caduta del saggio di profitto per un certo tempo, ma se in un primo momento la massa di profitto diminuiva soltanto in relazione al capitale complessivo ed alle esigenze di un’ulteriore accumulazione, in uno stadio successivo diminuisce in modo assoluto.

Così espressa la legge della caduta del saggio di profitto diventa l’espressione teorica della necessità del superamento del capitalismo, necessità che non è da intendere come un automatismo, ma che comprende necessariamente l’azione rivoluzionaria. La contraddizione fra valore d’uso e valore di scambio della merce, si esprime come incapacità per il capitale di espandersi e questo suo limite diventa necessariamente un limite per l’intera società. In questo senso per Marx “La causa ultima di tutte le crisi effettive è pur sempre la povertà e la limitazione di consumo delle masse in contrasto con la tendenza della produzione capitalistica a sviluppare le forze produttive ad un grado che pone come unico suo limite la capacità di consumo assoluto della società” Il Capitale III libro. Sovrapproduzione o sottoconsumo (in fin dei conti sono la stessa cosa) sono necessariamente connessi con la forma fisica della produzione e del consumo, tuttavia, nella società capitalista il carattere materiale della produzione e del consumo non assolve al ruolo di poter spiegare la prosperità o la crisi. Per quanto possa apparire illogico, il capitale accumula allo scopo di accumulare. Nel capitalismo la produzione materiale, e così pure il consumo, restano affidati agli individui, il carattere sociale del loro lavoro e del loro consumo non viene regolato direttamente dalla società, bensì indirettamente dal mercato. Il capitale non produce cose, ma valori di scambio, pur non essendo in grado però, sulla base della costituzione del valore, di adattare la sua produzione e il suo consumo ai bisogni reali, se vuole che la popolazione non vada in rovina. Se il mercato non riesce più a soddisfare questi bisogni, allora la produzione per il mercato, la produzione di valore, viene soppressa dalla rivoluzione per far posto ad una forma di produzione la cui regolamentazione sociale non avvenga in maniera mediata sul mercato, ma abbia un carattere direttamente sociale, così da poter essere guidata secondo i bisogni degli uomini. Questo passaggio rimane all’interno del binomio nuova umanità o vecchia civiltà direttamente dipendente dalla contraddizione fra le classi: “Tutti i progressi delle civiltà, ossia del capitale, o in altri termini ogni accrescimento delle forze produttive sociali o, se si vuole, delle forze produttive del lavoro stesso –quali risultano dalla scienza, delle invenzioni, dalla divisione e combinazione, dal miglioramento dei mezzi di comunicazione, dalla creazione del mercato mondiale, dalle macchine, ecc..- non arricchiscono l’operaio, ma il capitale; non fanno dunque che ingigantire a loro volta la potenza che domina il lavoro; accrescono soltanto la forza produttiva del capitale”, K.Marx, Linemaneti fondamentali della critica dell’economia politica.

Dal punto di vista del valore d’uso, la contraddizione tra produzione e consumo nella società capitalista è una vera follia, ma per la produzione capitalista non ha alcun importanza. Nell’ottica del valore, invece, questa contraddizione è il segreto del progresso capitalistico, per cui quanto più grande è il segreto del progresso capitalistico, tanto più grande è la contraddizione, tanto meglio si sviluppa il capitale. Ma proprio per questo motivo l’accumulazione di tale contraddizione deve, in definitiva, arrivare ad un punto tale da condurre alla sua soppressione, dal momento che i rapporti reali di vita e di produzione sono alla fin fine più forti dei rapporti sociali oggettivati. La base ultima di tutte le crisi reali insomma rimane quindi pur sempre la limitazione del consumo delle masse rispetto all’impulso a sviluppare talmente le forze produttive da rendere illimitata la capacità di consumo.

Le contraddizioni del capitalismo nascono dalla contraddizione tra valore d’uso e valore di scambio, contraddizione questa che trasforma l’accumulazione del capitale in accumulazione del depauperamento. Se il capitale si sviluppa dal lato del valore, distrugge anche, nello stesso tempo e in pari misura, la sua propria base, riducendo costantemente la parte dei produttori che beneficiano dei propri prodotti. Non è possibile eliminare in modo assoluto dalla faccia della terra la parte esclusa, sia perché l’istinto naturale di autoconservazione dell’umanità è più forte di una relazione sociale, sia anche perché il capitale può essere tale solo finché può sfruttare i lavoratori, ed è difficile poter sfruttare lavoratori morti….

Non è tuttavia il sottoconsumo, non importa se relativo o assoluto, a provocare l’aumento dell’esercito industriale di riserva e in specifico la massa dei disoccupati, bensì il sottoconsumo insufficiente o la massa di profitto insufficiente, l’impossibilità di intensificare lo sfruttamento nella misura necessaria, la perdita di prospettive per un’ulteriore accumulazione redditizia, questi sono i fattori che provocano crisi e de-integrazione nella classe.

Il plusvalore prodotto è insufficiente a corrispondere ai bisogni dell’ulteriore accumulazione sulla base della produzione di profitto, ecco che non viene reinvestito. Siccome è stato prodotto troppo poco capitale, non può più lavorare come capitale, per cui noi parliamo di sovra accumulazione di capitale. Finché era possibile ingrandire nel modo adeguato la massa del plusvalore affinché bastasse per un’ulteriore accumulazione, non si faceva altro che passare da una crisi all’altra, interrotte da periodi di prosperità. Finché era possibile nei punti pericolosi della crisi incrementare l’appropriazione del plusvalore mediante l’inasprimento dello sfruttamento tramite il processo di espansione, si poteva superare la crisi, ma solo per ritrovarsela riproposta poi ad un grado più alto di sviluppo. Nel punto in cui le tendenze che contrastano il crollo vengono eliminate oppure hanno perso la loro efficacia nei confronti dei bisogni dell’accumulazione, risulta convalidata la legge del crollo. In questo senso l’astrazione di Marx del capitalismo “puro” e la legge del valore si rivelano leggi interne alla realtà concreta capitalistica, leggi che ne determinano in ultima istanza lo sviluppo necessario.

E’ per questo che riteniamo che il contrasto di classe inerente ai rapporti di produzione determina il tipo di lotta di classe e non viceversa. Se da una parte le organizzazioni formali possono accelerare lo sviluppo generale per abbreviare le doglie del parto della società nuova, viceversa possono anche rallentarne lo sviluppo e costruire un ostacolo sulla sua strada. Non riteniamo che la differenza fra le varie organizzazioni possa essere ricondotta ai principi espressi, incluso il principio stesso di volere rappresentare la vera organizzazione classista, contrapposta alle false. Spesso si assiste anche ad una radicalità degli enunciati e di azioni circoscritte che dovrebbero conferire lo statuto di vera organizzazione rivoluzionaria. L’assunto sottostante è sempre lo stesso, una separazione fra pratica rivoluzionaria e movimento di classe, assunto che arriva a definire indispensabile il ruolo delle organizzazioni quando queste si ritengono le depositarie della coscienza di classe.

L’affermazione secondo cui senza coscienza di classe cristallizzata in ideologia sarebbe impossibile una rivoluzione (la litania che spesso si sente: ci sono le condizioni oggettive ma mancano quelle soggettive, il partito, la coscienza, ecc…) circoscrive l’azione rivoluzionaria al contesto concepito dall’organizzazione, che a prescindere da un effettivo svolgersi di un processo rivoluzionario, ha già definito in cosa questo consista. Lo storicismo di queste elaborazioni finisce proprio dove dovrebbe cominciare nel definire il processo rivoluzionario. In un periodo rivoluzionario, necessariamente, coscienza e essere appaiono nella loro unità indistinta all’interno della classe, e dell’intera società, di cui quelle organizzazioni rappresentano ambiti più o meno estesi. Inoltre l’estendersi delle contraddizioni del capitale e il loro superamento non sono unicamente legati alle scelte coscienti di raggruppamenti più o meno estesi, ma al rapporto reciproco fra condizioni oggettive e il loro superamento più o meno cosciente in cui le organizzazioni di classe si trovano a coesistere.

Riteniamo che il ruolo di adattamento delle organizzazioni alle condizioni specifiche storiche, espresse dalla classe nei diversi momenti in cui questa non esprime la necessità di un cambiamento rivoluzionario, hanno portato alla creazione di organizzazioni in grado di gestire l’integrazione del proletariato alle esigenze dell’accumulazione. Questo meccanismo adattivo porta le organizzazioni a sparire (il che include diventare irrilevanti), o ad adattarsi, e in questo caso diventano un limite per lo sviluppo del movimento di classe perché ne esprimono le istanze di integrazione con il capitale.

Anche volendo utilizzare il termine di coscienza di classe, questo non è comunque ideologia, ma rappresenta i bisogni materiali di vita delle masse.

Le stesse forme organizzative, la stessa auto-organizzazione non è che un prodotto del meccanismo sopra descritto, e non è certamente la soluzione perfetta, in quanto anche un auto-organizzazione di proletari non garantisce gli interessi storici di classe che si trova invece sempre dentro al meccanismo soggettivo-oggettivo, in un rapporto dialettico unitario ossia nel rapporto tra lotta di classe e accumulazione del capitale stesso.

In un processo storico concreto la conflittualità espressa dalla classe ha come substrato necessario lo sviluppo di nuovi rapporti sociali che non sono limitati all’ambito vertenziale del conflitto di classe, ma che si estendono a tutte le forme di conflitto e cooperazione poste in essere dalla classe e da raggruppamenti di proletari più o meno estesi.

Questa dinamica appare anche in una piccola lotta quando si sviluppano nuovi rapporti sociali, che sono la ri-scoperta della vita da parte dell’uomo, in questo senso va letta il nostro dare importanza all’esperienza proletaria delle lotte. Dentro ad un processo di de-integrazione del capitale stesso sparisce la dicotomia fra conflitto e mutualismo, forme che si scambiano reciprocamente, perché assumono un connotato diverso. In questo senso partecipare ad una lotta di lavoratori su un posto di lavoro, in una manifestazione che rompe la compatibilità Politica, o occupare edifici, espropriare e distribuire in modo gratuito sono aspetti della medesima dinamica. Se pensiamo ad esempio allo sfascio delle istituzioni pubbliche sociali, allo scollamento tra settori di lavoratori ed enti statali deputati alla gestione della riproduzione di forza lavoro, come nella sanità o nella scuola ecc.. questa dinamica potrebbe creare una reazione che supererebbe la mera difesa del mito dello “stato sociale”, gruppi di lavoratori potrebbero iniziare a porre la gestione diretta di questi aspetti riappropriandosi direttamente delle proprie conoscenze, ma una simile dinamica può avvenire anche su un piano ben più generale se visto in potenza. Non si tratta di riunire proprietà e lavoro, ma di ritrovare un’attività umana, che ha un senso molto più profondo del termine produzione, che non ha limiti nella sua dinamica collettiva. Possono essere la sperimentazione di possibilità diverse da quelle definite dal capitale per il soddisfacimento dei propri bisogni, e che a loro volta mettono in dubbio vecchie necessità e ne inducono di nuove. La possibilità di trovare una coincidenza tra rapporto sociale e rapporto di produzione. Sia il conflitto che il mutualismo sono elementi che servono al Capitale ma in determinati contesti sono elementi di rottura. Debbono essere prese nella loro specificità storica attuale, dove queste attività assumono un connotato di rottura nel loro essere vissute e producendo a loro volta nuove connessioni tra loro.

Man mano che si sviluppano connessioni tra questi momenti di rottura, è inevitabile che si incrini l’apparente legge naturale della produzione capitalista – la legge del valore. Ogni connessione tra questi momenti, tra differenti settori di classe che attuano queste rotture provoca non pochi turbamenti a chi crede eterna la legge del Capitale.

E’ indubbio che la radicalità di simili azioni e dinamiche accresce nel momento in cui viene messo in discussione lo stesso modo di produzione capitalista e lo Stato, che, non bisogna dimenticare, mantiene il monopolio della violenza.

Dal nostro punto di vista questa dinamica rende inefficace sia le corse in avanti, nuovi Principi di Macchiavelli cosi come fughe all’indietro, il neo-primitivismo o il localismo comunitario (non vi può essere nulla al di fuori del Capitale se non dentro un piano di rottura). Si può cogliere la carica critica verso l’economia politica e la politica stessa partecipando a questa dinamica de-integrativa del capitale, al salto quantitativo che diventa qualitativo, quando nuovi rapporti sociali si manifestano. All’interno della de-integrazione, nuovi rapporti sociali possono sovvertire i rapporti di produzione poiché incompatibili con l’accumulazione, spingere ad abbandonare una pratica di compatibilità integrativa del movimento di classe (e delle organizzazioni che continuano necessariamente a esprimerlo) e riuscire ad imporsi come il nuovo fulcro per il cambiamento della società. Questo processo non è la conseguenza di una maggiore consapevolezza del movimento di classe, quest’ultimo segue la capacità della classe di farsi carico di cambiamenti storici rilevanti a seguito della crisi dei rapporti capitalistici che attraversano la società.

In fondo il ruolo, se esiste, dei pro-rivoluzionari è quello di individuare delle tendenze: la storicità del sistema capitalista e delle sue leggi, e il disvelamento dell’affermazione di una nuova umanità che nega il capitale.

In questo senso già un lavoro di connessione e inchiesta tra compagni e compagne di diversi paesi vale molto più di mille appelli alla rivoluzione o alla costituzione di nuove organizzazioni. Il nostro lavoro collettivo, nei suoi limiti inevitabili, è già anticipazione e la sua efficacia non si dimostrerà nel numero di copie vendute, ma nell’effettivo manifestarsi di nuovi rapporti sociali che generalizzandosi e connettendosi, intaccando gli stessi, rapporti di produzione distruggeranno la logica stessa del capitale.

Estate 2012, Italia

Redazione di CONNESSIONI per la lotta di classe

connessioni-connessioni.blogspot.it/

connessioniedizioni.blogspot.it/

connessionic@yahoo.it

Ce que nous voulons attaquer c’est le discours dominant qui explique que les causes de la crise actuelle sont à chercher dans le mauvais capitalisme financier. Nous pensons que la crise financière n’est qu’un symptôme d’une maladie plus profonde et qu’il s’agit en fait d’une crise du capitalisme lui-même. Ses conséquences seront certainement terribles mais ce sera peut-être aussi l’occasion de remettre en cause le capitalisme dans ses fondements mêmes.

Ce que nous voulons attaquer c’est le discours dominant qui explique que les causes de la crise actuelle sont à chercher dans le mauvais capitalisme financier. Nous pensons que la crise financière n’est qu’un symptôme d’une maladie plus profonde et qu’il s’agit en fait d’une crise du capitalisme lui-même. Ses conséquences seront certainement terribles mais ce sera peut-être aussi l’occasion de remettre en cause le capitalisme dans ses fondements mêmes.